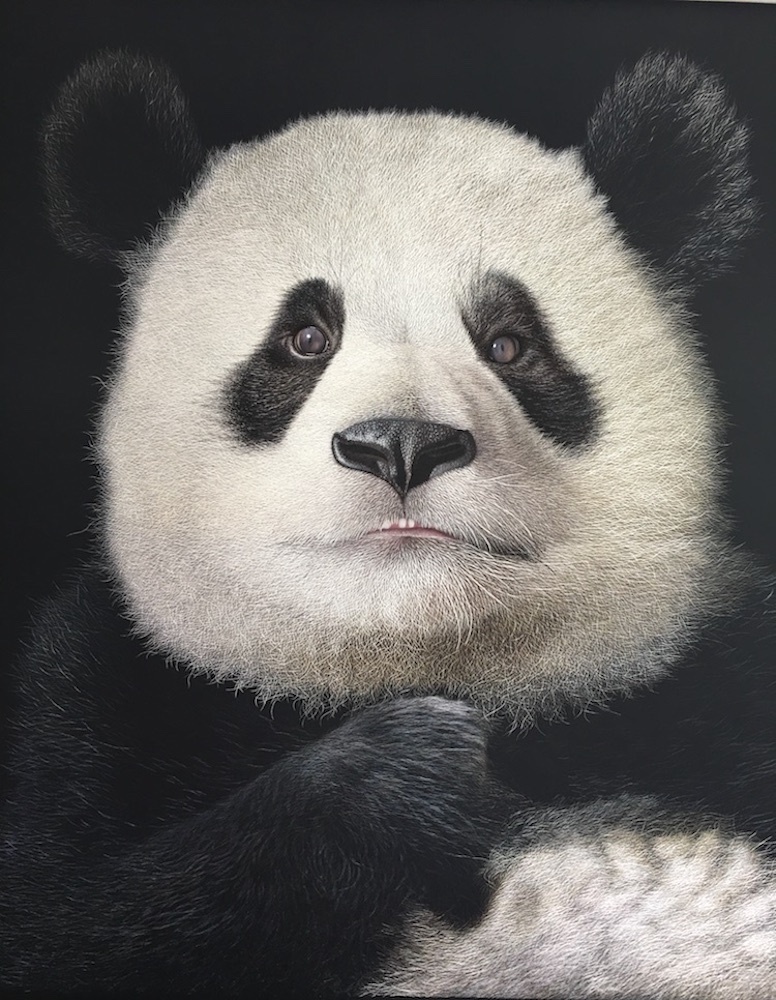

2017年杭州国际工艺周的展厅正中,有只夺人眼球的“大熊猫”。这幅精彩的苏绣作品,引得各路观众频频驻足。

而作者黄林珍,是地道的苏州镇湖人,自幼同母亲学习刺绣技艺。早前在伦敦中国设计中心的展厅就见过黄林珍的作品《天马》,乍一看,还以为是一幅摄影作品。看了介绍才发现是苏绣,叹为观止。

上图:《天马》,黄林珍苏绣 / 下图:Equus, Tim Flach摄影

到了位于苏州市齐门路104号的”黄林珍刺绣艺术“展厅,我们终于有机会与黄老师聊聊《天马》及《大熊猫》的创作契机。“当时因为朋友认识了中国设计中心创始人Jack,介绍我与Tim Flach合作。我从2014年开始将他的拍摄的马做成刺绣,2015年拿去英国展览时终于见到Tim本人,他看到我做的刺绣也是兴奋得不得了!”黄老师说。据说当时的展览上,将Tim Flach的摄影作品和黄老师的刺绣并列摆放,远看一模一样,但细看苏绣上的马背,仿若真有一道光打在毛发上,要从相框里立体跳脱出来。因为苏绣是有正反的,依据针法的排列能形成“发光”的效果。

自那以后,黄林珍和Tim再度合作,花了一整年时间绣了一只巨幅的大熊猫。

这幅刺绣手法大胆,完全不同于传统工艺,黑色的部分借了一些底——特别定制的苏州缎。而一般人做刺绣,黑色的部分还是用黑线去填满。黄老师解释:“要借得巧妙,难度很大,如果借不好就感觉很突兀,要控制好,多做一针,少做一针,都不行。要恰到好处,针慢慢慢慢虚下去。远看的时候你看不出我这里是借底,这叫做’艺术化处理’。”

“借底”的妙处在于,乱针堆砌的部分恰好是画面的亮部,而丝线本身带来的反光使亮处自然笼罩着一层光线。不用针绣的部分,便不能反射光线,也恰好是画面的阴影,让整只国宝好像是活着的呈现在眼前,并且在不同角度能看到不一样的光感,熊猫的眼珠仿佛会转,简直就是刺绣界的3D特效。

这种绣法,与传统苏绣相比,跨度较大,从1根丝线到16份之1根的丝线都有用到,根据不同的部分作出不同的效果。仔细看,一根熊猫的毛发都由六七针绣成,而且还有颜色微妙的渐变。就算是一张黑白大熊猫的摄影,绣起来所用的色彩也极复杂,白色都有三种,还有各种层次的灰、黄、蓝、粉混在里面调色。

中英跨界的艺术融合,将苏绣带出另一种新感觉。完成这样一幅刺绣,黄老师每天要工作九小时。得到Tim的原稿后,先用硫酸纸衬在Tim提供的一比一原稿上勾出轮廓线,再用最细的小楷毛笔把细节描出来,“苏绣所有的图案都是要手工临摹,要有一定绘画功底的人才能做好,”黄老师说,“我是发自内心喜欢刺绣。你看从什么都没有到出来这么一幅栩栩如生的大熊猫,心里可有成就感了。”

-

除了极具挑战性的创新作品,黄老师的展示厅里还有大大小小不同题材的作品。

“细平绣”是最传统的苏绣,丝线极细,排列得极工整紧密。黄老师说:“插针要排列有序,一针一针紧密地排列着,稍微跳一针整幅就不好了。”

“乱针绣”是民国时期的杨守玉独创的,运用了西方的一些绘画原理,创造了这种比较”活“的新针法。

黄老师在”乱针绣“的基础上自创”大乱针“针法,适合泼彩、泼墨、抽象、写意。像这幅莫奈的睡莲,运用了上千种颜色的丝线,难度极大。

我们跟随黄林珍来到她平时配线的店铺。配线是刺绣中很重要的环节,决定了一幅刺绣的色彩质感。黄老师一般就这样拿着稿子对颜色,分线,全凭肉眼,靠感觉。她说:“别看这么一小幅刺绣,我配线都要配半天。你要细看,这里什么颜色都有。有的颜色不是直接就是一个,而是要好多个颜色拼出来的。”其实就像油画家用颜料调色一样,刺绣师是用丝线调颜色。这小小的店里至少有大概两三千种颜色可供选择。

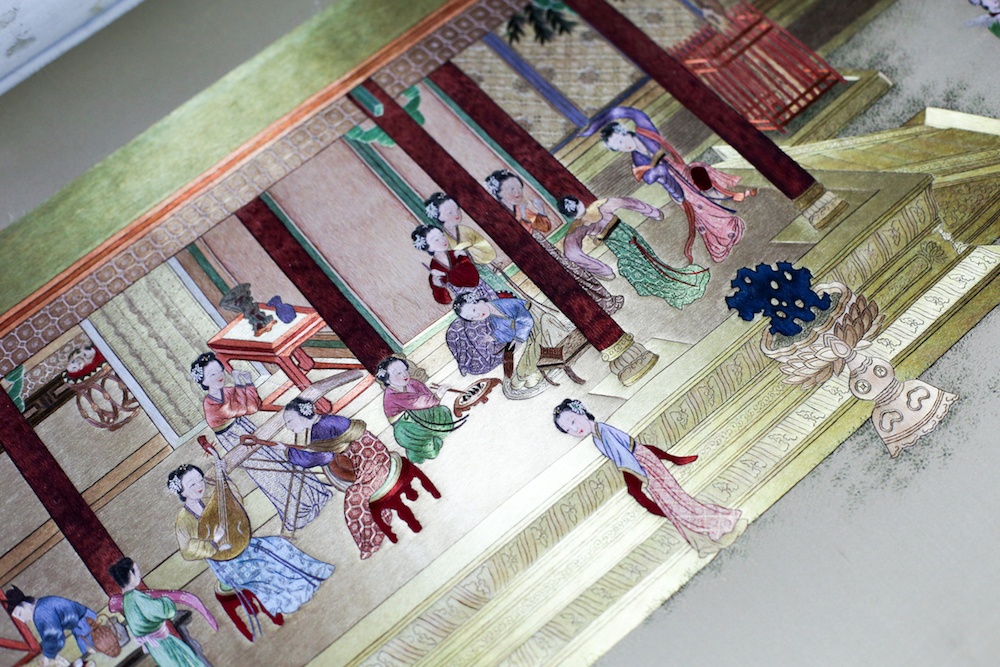

随后,我们去了黄林珍位于镇湖的工作室。一进门是一幅长手卷,“明四家”之一仇英的《汉宫春晓图》。黄老师说这幅做了五年了,有四个绣娘,现在终于完成了。

工作室里有几位绣娘在工作。黄老师看着他们的进展,并指出一些意见:“深的东西不要急着加,你一加上去就没法变了。你现在这个做得有点僵掉了,不灵活。”

“这个细平绣你看着容易,我要先打底,打底以后再加颜色上去,加要加个三四层。这小块就做了快一个月了。仔细看,我们的针脚多短。”

黄老师说,她现在最想做的除了“超现代感”的类似“大熊猫”、“天马”等创作,和“超写实”的、精细度远高于一般标准的工笔画,就是“明四家”系列了。“明四家”是指明代时活跃在吴门(今苏州)地区的四位著名画家:沈周、文征明、唐寅和仇英。很多原作太珍贵了拿不出来,黄老师就去收藏高保真的印刷版本,有些还是故宫博物院来的。这个系列很需要悟性,一定要理解透中国传统绘画的“笔墨韵”,轻重缓急,浓淡干湿,运针如运笔,讲究“透气”。

为达到明四家绘画的特别艺术美感,黄老师运用了特殊的针法。她解释说:“如果用传统的细平绣去做,会有丝线反光,反光以后它那种书画的韵味就没了。乱针绣可以避光。针的走向不规则,光的反射就不规则了,画面看上去不呆板,就像是画出来的。”一般的书画绣差在没有讲究传统绘画的神韵,只有“形似”没有“神似”。黄老师做的山水画,可以细看, 可以品味,有一种神在里面。

同样一幅画稿,不同的人做刺绣感觉都不一样,而同一人绣第二遍,也不一样,每件都是孤品。黄老师笑道:“绣这样一幅画,里面不知道有多少脑力劳动在里面呢。”

摄影:黄煜

1 / 31

show thumbnails next pictureprevious picture start slideshow close lightbox